花蓮縣自主防災訓練管理執行計畫

近年來,受全球暖化影響,極端降雨事件頻繁發生。為強化基層耐災能力並提升鄉鎮村里的防救災應變能力,農業部農村發展及水土保持署推動「自主防災社區2.0計畫」。該計畫秉持全民參與、由下而上、因地制宜的精神,持續輔導村里精進土石流自主防災專業技能,並向民眾傳授正確的土石流防災知識與應對措施,將防災觀念深植於基層社區,成為提升地方防救災能力的關鍵措施。

自2018年以來,防災教育中心便協助花蓮縣政府辦理自主防災社區各式課程及訓練。除了既有的訓練模式為自主防災社區居民打下防災訓練良好的基礎之外,每一年其辦理的內容均會滾動式調整,依照社區特性及需求進行授課及訓練。如:針對兵棋推演項目,引入颱風情境,將颱風來襲劃分為多個階段,使防災組織成員能夠更身歷其境,並了解自身任務及應對方法。而近年來進行實兵演練時,本中心也邀請NGO團體一同參與演練(如:花蓮縣紅十字分會),使NGO資源能夠挹注社區,提升社區防災量能。紅十字分會導入CPR、AED及包紮等課程,使民眾具備防災知識之餘,獲得更多技能以因應各式緊急狀況。在計畫進行至尾聲時,本中心也將針對年度辦理的社區進行四大面向的評估,使縣府及社區了解本年度辦理之成效為何,並作為下年度辦理方式之精進目標。

在各方的協助及努力之下,自主防災於各社區已有顯著之成效及豐碩的成果,本中心已協助花蓮縣境內社區取得水保署所頒發之銀質認證3處以及35處銅質認證。於2024年亦協助3處社區取得銀質認證及4處社區取得銅質認證,未來更將朝金質認證前進,以期許未來在自主防災的持續推動之下,能使更多社區受惠,將颱風豪雨時所帶來的風險降到最低。

113年花蓮縣自主防災成果影片

花蓮坡地災害風險潛勢調查地點

花蓮縣土石流保持管理專業服務計畫

近年來受全球暖化現象影響極端降雨事件頻傳,使水土保持議題備受重視,推動水土保持管理走入社區可促進社區居民的參與和意識提升,透過教育宣傳、培訓活動等方式,增強民眾對於水土保持的認識,提高民眾保護環境的意識。

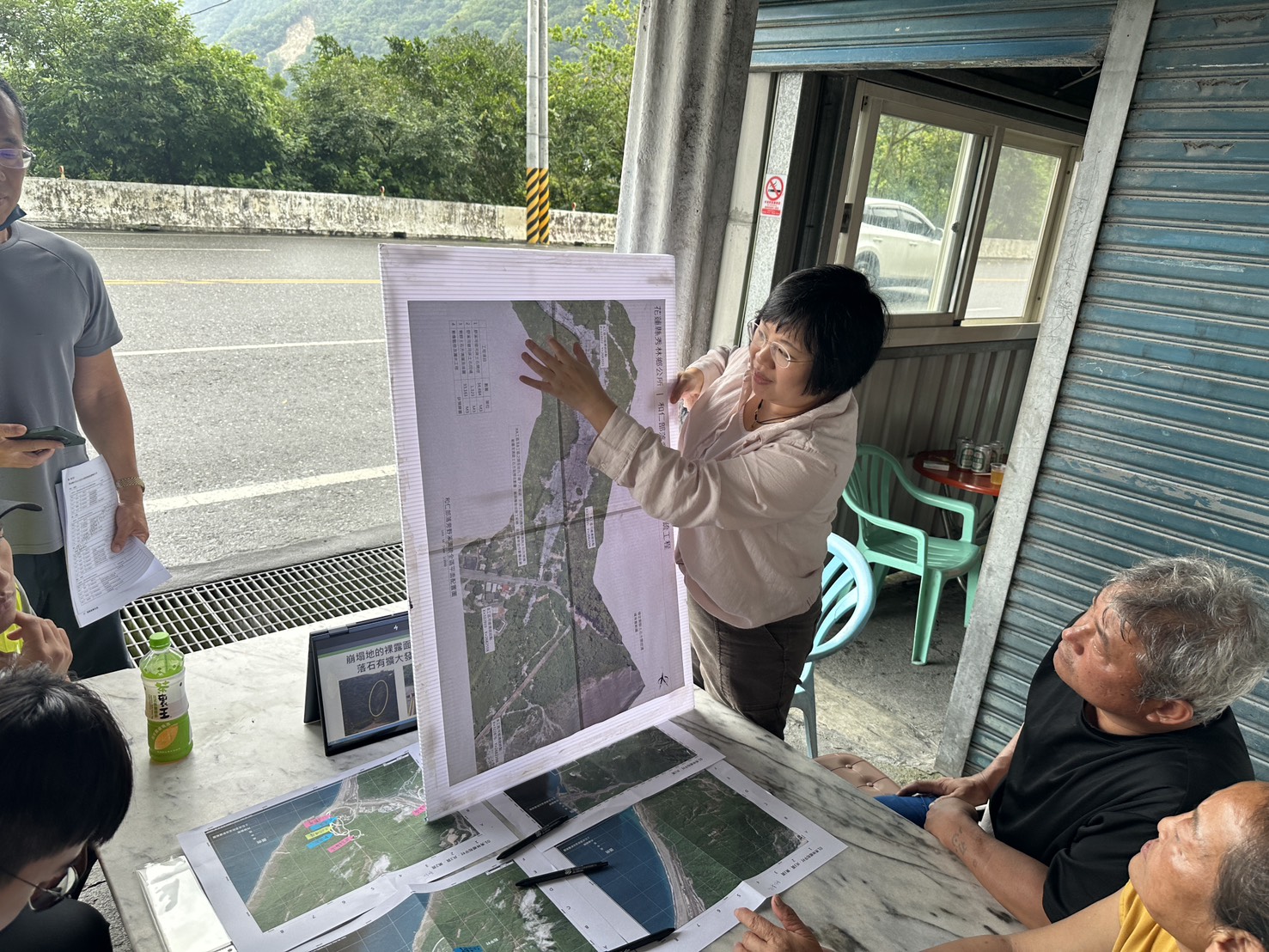

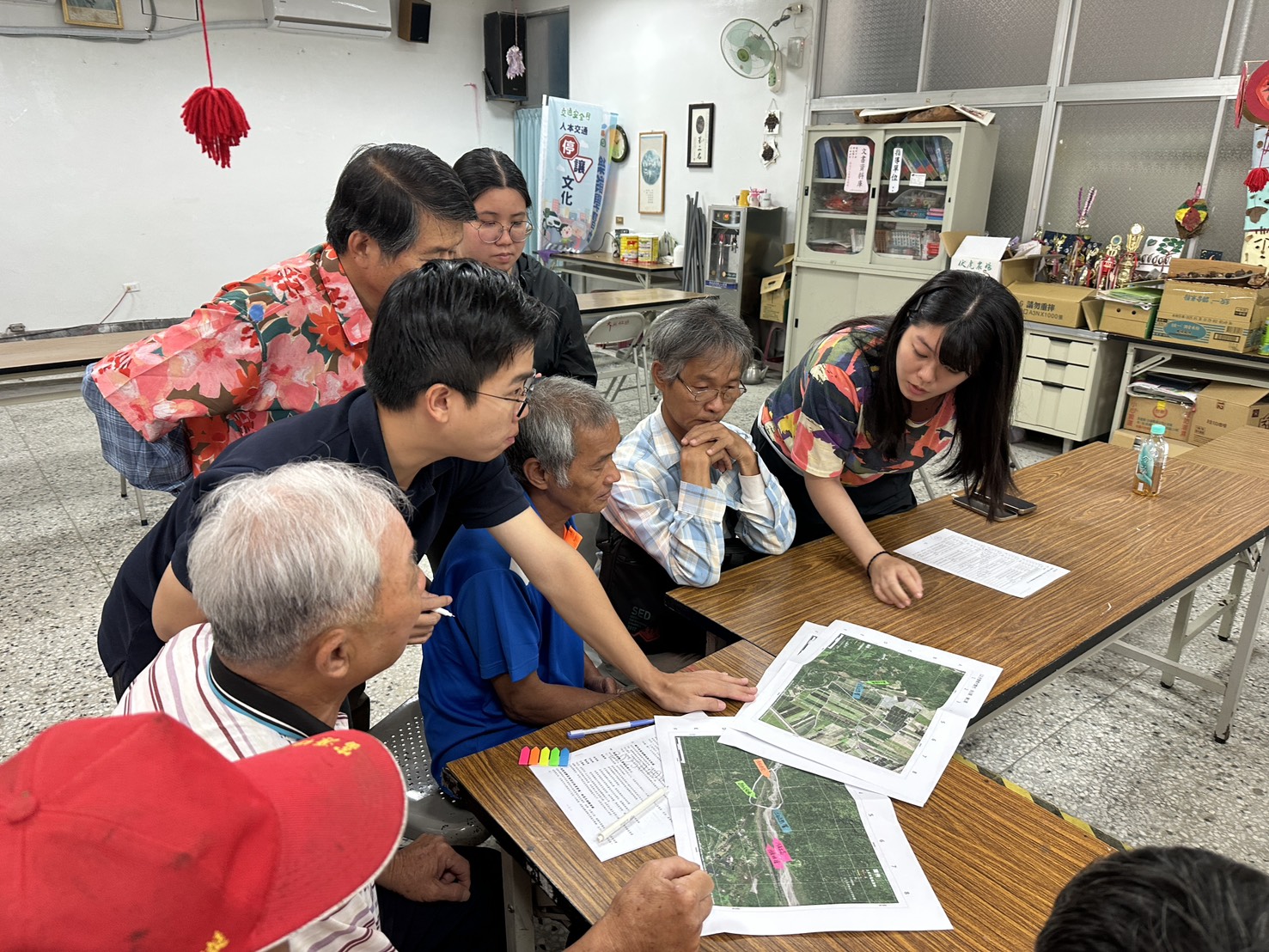

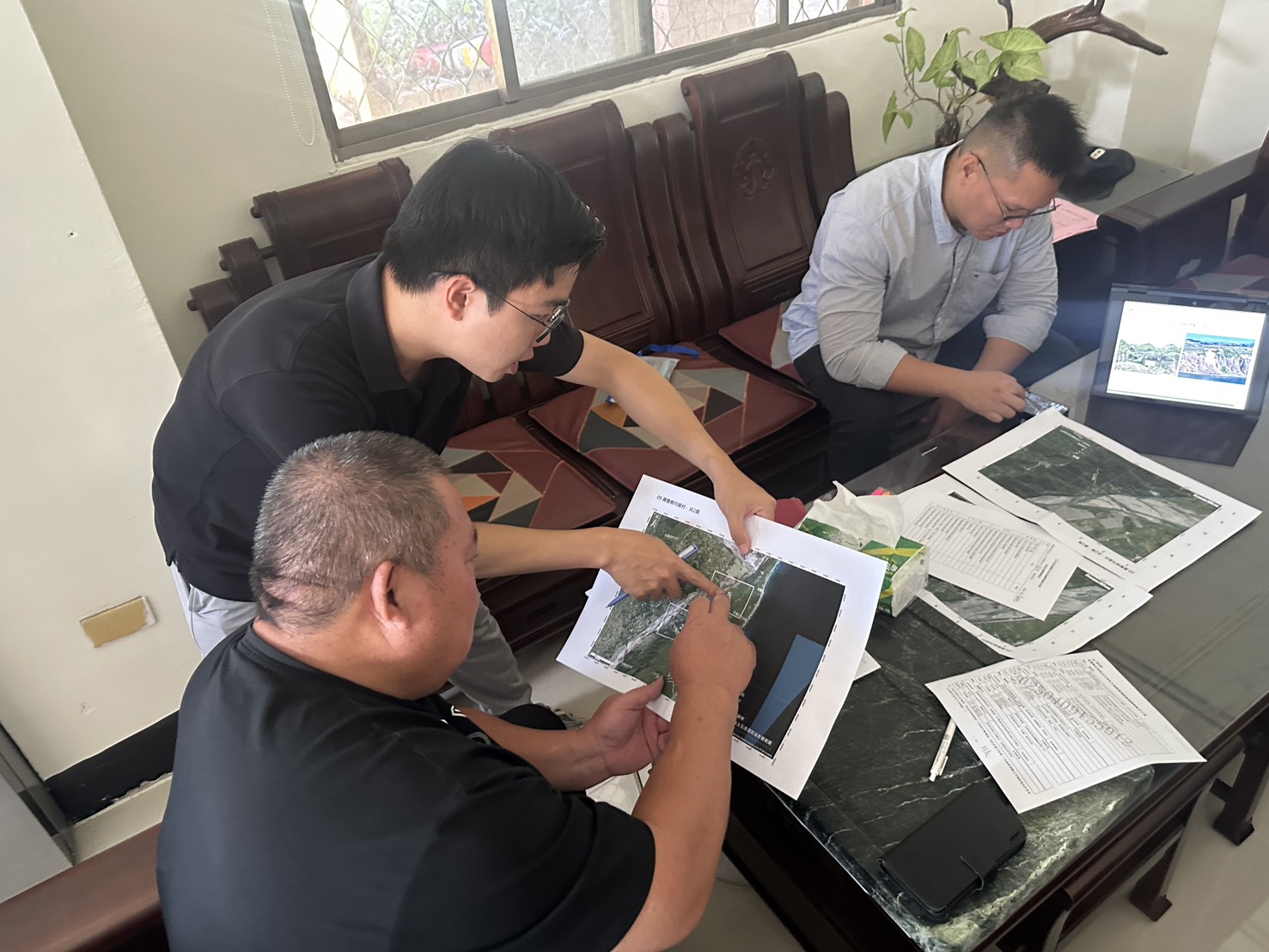

花蓮縣政府為讓水保專業服務能走入社區,自2021年起成立水土保持服務團,招募土木、大地、水保、水利等四大領域的專業技師,組織水土保持服務團,並在縣內成立服務中心,結合不同領域的專業,使水土保持相關專業知識能夠深入社區。本中心自2024年起協助本計畫企劃執行,致力讓更多鄉親民眾瞭解水土保持的重要性。

花蓮縣防災地理資訊系統維護監控計畫

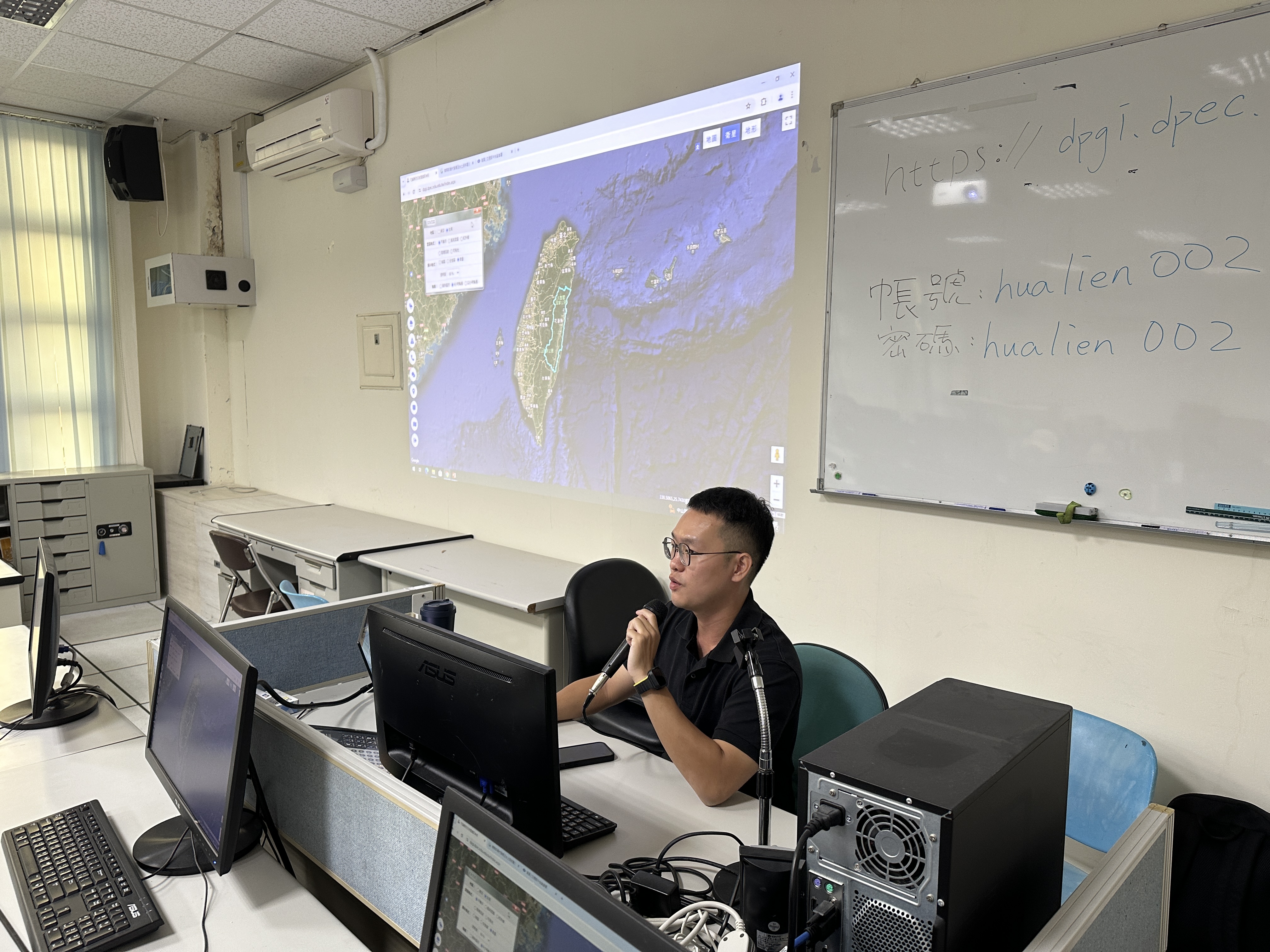

花蓮縣防災地理資訊系統自1997年設計規劃至2000年建置完成持續營運至今,期間配合縣府土石流防災業務需求進行系統功能調整,從一開始的單機版歷經多次的改版後,目前為最新的台灣通用電子地圖擴充版。經歷颱風、豪雨考驗本系統功能確實符合當前土石流及大規模崩塌防災業務需求,目前主要應用於縣府農業處土石流防災應變小組成立時,辦理環境資訊監控與災情通報任務。

多年來依據土石流防災業務需要,本系統逐步強化了災情通報相關之能力,加入了簡訊發佈、網路傳真、語音通報、多媒體訊息之功能,用以將防災資訊傳遞至各鄉鎮市防救災業務窗口,提升災情傳遞效率、掌握災情狀況及處置作為。每年定期進行防災地理資訊系統功能的維護,並隨時追蹤災害事件,以便系統資料庫的更新,幫助防災應變小組掌握最新資訊,且定期進行硬體設備檢測,確認設備狀況皆能符合需求。汛期前進行系統操作教育訓練,增進縣府與各公所業務人員的操作熟悉度,進而提升土石流及大規模崩塌防災業務的作業成效。

強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫

內政部自2023年至2027年,以「大規模災害整備」、「跨域支援合作」及「政府持續運作」三大核心為規劃方向,結合「災害防救深耕第3期計畫」所建立的防災士制度與韌性社區制度,持續優化並深化運作。此外,透過連結民間防救災能量,逐步建立協作機制,進一步推動大規模災害整備,提升地方政府的災害防救能力,並強化民眾對災害風險的意識與溝通。

本計畫的核心目標包括:強化災害防救據點整備與運作、建立公部門業務持續運作計畫、推動大規模災害相互支援及區域聯防運作、建立民間協作與企業合作機制,以及縱向與橫向推動大規模災害政策與訓練。

本中心於2023年協助花蓮縣政府推動本計畫各項工作,輔導各公所培育災害防救作業能力,並落實上述五大目標,以期全面提升花蓮縣的整體防救災能力。

災害防救深耕第3期計畫

花蓮縣自2018年至2022年推動「災害防救深耕第3期計畫」,延續「災害防救深耕第2期計畫」,以「建構安全大花蓮」為願景,致力於提升各鄉(鎮、市)的防救災能力,使全縣具備健全的災害應變體系。

本計畫由縣府主導,協力機構輔助,培植各鄉(鎮、市)公所的災害防救作業能力,並針對不同層級的防救災職責進行規劃與分工。此外,透過強化與充實災害防救資料庫,結合災害調查與分析成果,製作防災地圖,並據此檢討與修訂地區災害防救計畫,確保縣府與各鄉(鎮、市)公所能有效協同運作同時,計畫推動各類災害防救教育訓練及韌性社區建置,期望全面提升全縣的防救災能力。本中心於計畫期間擔任協力團隊的角色,除協助計畫執行外,亦在縣府災害應變中心運作時,提供颱風動態、河川水情、降雨分布等專業災情預判資料,並協助縣府判讀分析,作為應變決策的參考依據。