2024 ICID 國際短期課程 推動感潮區永續發展

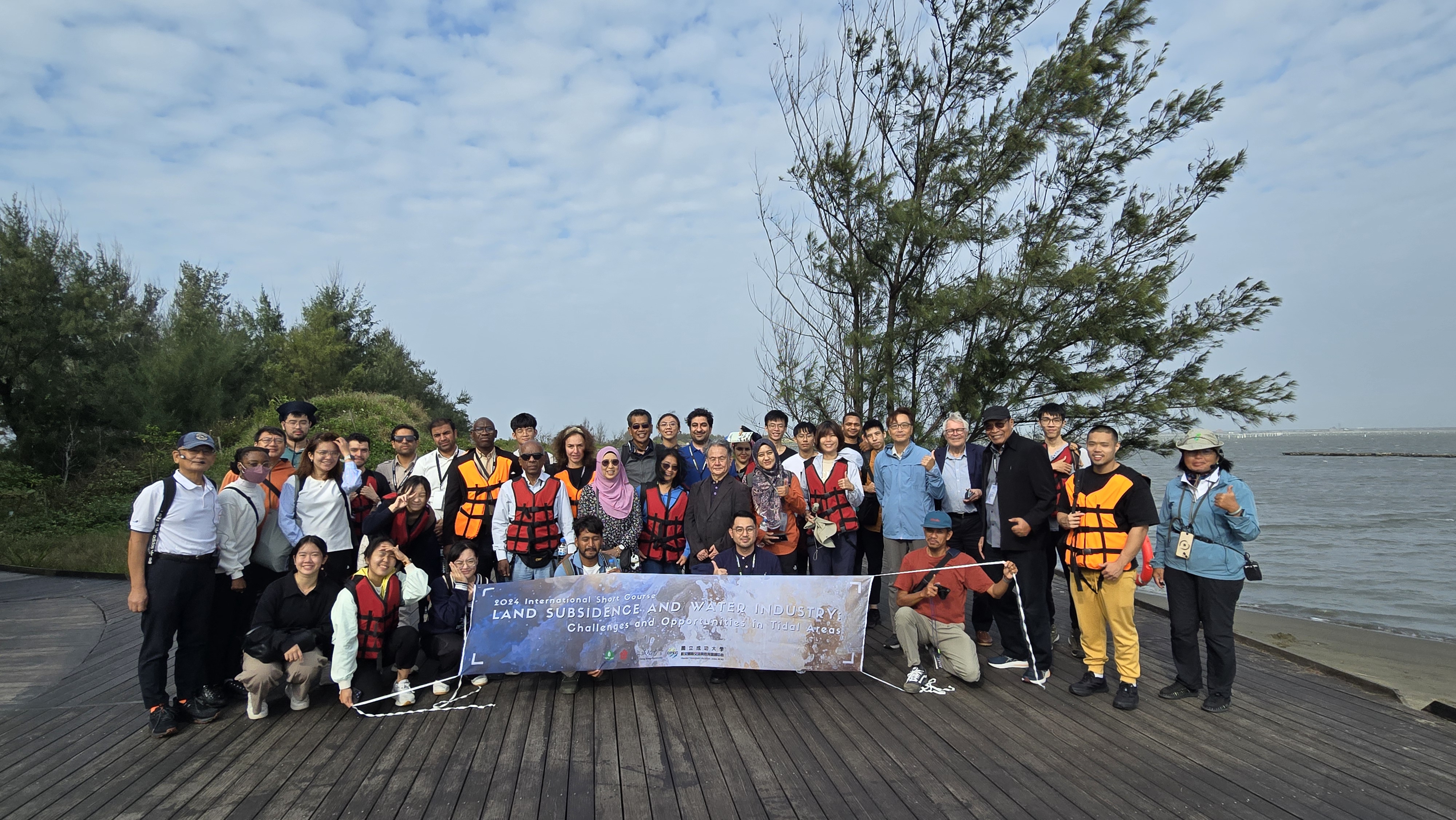

為回應全球氣候變遷對沿海低窪地區造成的複合災害風險,本中心與國際灌溉與排水委員會(ICID)及其永續海岸環境再生工作小組(WG-SCER)合作,於2024年11月舉辦為期六天的國際短期課程,主題聚焦於「地層下陷與水利產業:感潮區的挑戰與機會」,共邀集來自荷蘭、日本、伊朗、印度、印尼、奈及利亞、烏克蘭、馬來西亞、菲律賓與臺灣等10個國家的30位專家與學者參與。

課程融合學術講座、跨國案例分享、小組工作坊與實地參訪,涵蓋議題包括地層下陷、鹽水入侵、洪患風險、土地流失、社區調適等,探討氣候變遷下感潮區的風險治理與永續水資源管理策略。透過與各國專家的對話交流,深化對全球相似挑戰的理解,並共創可行之調適行動方案。

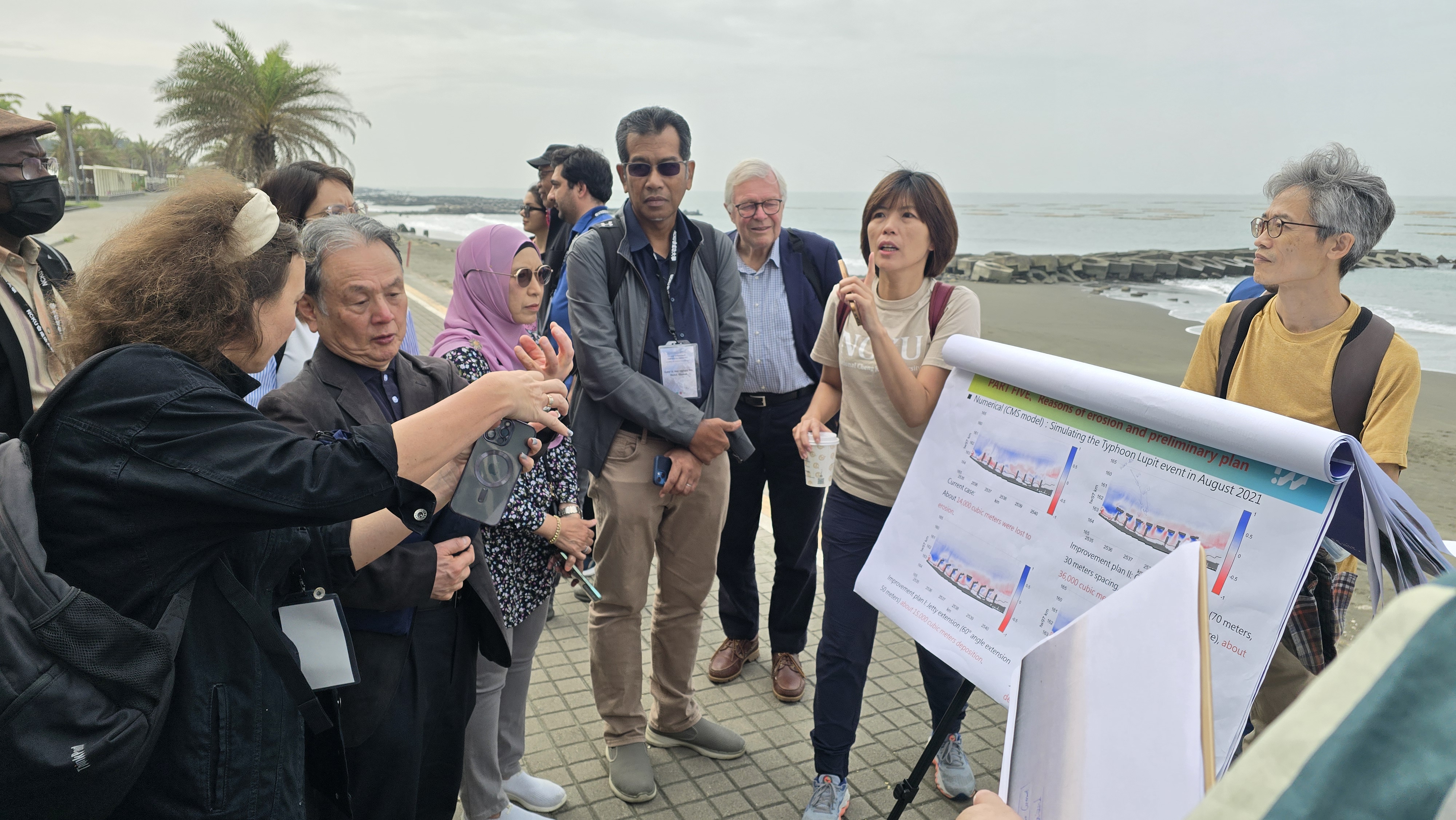

實地參訪行程橫跨台南與高雄,涵蓋:

.台江國家公園七股潟湖與沙洲議題現場導覽

.第六河川局安排之黃金海岸侵蝕問題實地踏查

.農田水利署高雄管理處之橡皮壩與閘門工程參觀

此外,邀請國際資深專家擔任講者,包括ICID前主席 Prof. Bart Schultz、日本水利專家 Dr. Watanabe 等,分享各國在排水、海岸保護、農田灌溉與韌性城市發展方面的實務經驗。

本課程成果顯著:

.強化臺灣與多國在灌溉、水資源、防災領域的技術交流與合作意願

.提升臺灣在國際水利防災教育平台的能見度與影響力

.累積感潮區治理與氣候調適之跨域知識與合作網絡

.作為ICID WG-SCER與亞洲地區共同推動永續發展目標(SDGs)的重要實踐基礎

防災國際交流與教育訓練中心自2016年成立以來,持續推動與南亞、東南亞及國際組織之合作,未來將延續此課程模式,擴大在亞洲沿海地區之影響力,攜手面對氣候風險與土地變遷挑戰,實踐知識共創與永續治理的核心目標。

2024 國際災害風險管理短期課程 —— 臺馬防災合作交流

為促進臺灣與馬來西亞在災害風險管理領域的專業交流與合作,成功大學防災教育中心(Disaster Prevention Education Center, DPEC)與馬來西亞科技大學(Universiti Teknologi Malaysia, UTM)旗下的災害防救中心(Disaster Prevention and Management Center, DPPC)於2024年11月12日至16日,共同舉辦「國際災害風險管理短期課程」。

本課程為本中心持續推動的防災國際教育合作系列之一,吸引來自馬來西亞的30位政府官員、年輕學者與研究人員參與。課程內容涵蓋水土保持、自主防災社區建構、流域泥砂管理、洪水風險管理、災害應變與復原等面向,系統性地介紹臺灣在災害管理四大階段——減災、整備、應變與復原——的實務經驗與技術應用。

課程設計結合理論課程與實地參訪,學員們除於校內參與系列講座與專家座談外,亦前往華山戶外防災教室、國家災害防救科技中心、永續綠色工程教育園區等地,實地了解臺灣的防災實作模式與科技應用成果。

此次課程的成功舉辦不僅展現臺灣在災害風險管理技術上的實力,也強化與馬來西亞在防災領域的合作基礎。馬來西亞參訪代表表示,臺灣在災害管理方面的整體架構、政策推動與在地實踐,對於其國內防災制度發展具有重要參考價值。

本中心自2017年成立以來,已辦理多場跨國防災教育訓練課程,對象涵蓋馬來西亞、印尼、尼泊爾等多國學員。此次課程亦延續以往經驗,進一步促進臺馬雙方在防災教育、技術交流與政策連結上的合作發展,強化災害韌性建構與知識共享的跨國平台。

未來,中心將持續深化與東南亞國家的防災合作關係,並以此課程為基礎,探索雙邊機構合作備忘錄(MoU)及更多實質交流機會,提升區域整體災害應對能力,迎向氣候變遷下日益嚴峻的挑戰。

2019 國際災害風險管理短期課程:臺馬合作土石流防治專業訓練

國立成功大學防災教育中心及防災研究中心於 2019 年 6 月 17 日至 21 日共同舉辦「國際災害風險管理短期課程-土石流防治專業訓練」,針對馬來西亞需求,與馬來西亞理工大學(UTM)合作推動,設計為期五天之密集訓練,課程內容涵蓋室內理論課程與實地參訪,協助馬方培育土石流防減災專業能力。

本次課程共邀請 22 位來自馬來西亞產官學界之代表來臺參與,包含馬來西亞總理署天然災害管理局、公共工程部、水土及自然資源部、雪蘭莪州災害管理中心,以及多所大學與專業協會成員,具有高度代表性。課程邀請日本筑波大學宮本邦明名譽教授及成大多位專家授課,針對馬來西亞於 2015 年沙巴地震後暴露之山區崩塌與土石流風險,進行技術傳承與案例分析。

課程分為兩大部分:

.室內課程:包含土石流潛勢溪流調查、監測與預警系統建構、模擬參數設定與實作等技術訓練。

.實地參訪:安排學員參觀臺南市應變中心、水土保持局臺南分局及雲林縣華山地區之水土保持戶外教學現場,強化理論與實務結合。

本次課程為繼 2017 年以來,成大與防災教育中心連續舉辦的第三次國際災害風險管理訓練課程,已累計培訓來自印尼、馬來西亞與尼泊爾等國 40 餘位專業人員,並根據各國災害特性客製課程內容。課程設計著重於實務應用與在地經驗分享,協助學員將臺灣經驗轉化為可行策略,應用於本國災害管理體系。

本系列訓練課程亦促成後續臺馬雙邊在災害防救領域之實質合作,強化區域災害韌性建構,為臺灣輸出防災技術與知識的重要實踐成果之一。

2017年國際災害風險管理短期課程

為強化東南亞地區的防災能力,並配合政府「新南向政策」,國立成功大學防災教育中心積極推動防減災技術的國際交流與人才培育,於2017年舉辦兩梯次的「國際災害風險管理短期課程」,針對印尼與馬來西亞的產官學代表提供量身設計的專業訓練課程。

本課程由成大防災教育中心、防災研究中心及工學院共同籌辦,第一梯次於2017年9月3日至16日舉行,共邀請來自印尼的9位官員與學者,透過印尼日惹大學(UGM)協助甄選參與;第二梯次則於10月29日至11月11日辦理,由馬來西亞理工大學(UTM)推薦9位官員與學者參與,共計18位來自產官學界的重要人士接受培訓。

課程設計為期兩週,內容包含:

第一週:室內課程訓練

.天然災害風險管理與減災理論

.災害潛勢分析與GIS應用

.臺灣在洪災、地震與土石流等領域的監測與應變技術

第二週:實地參訪與操作體驗

.烏山頭水庫及台南市水情中心

.水利署自主防災社區示範點

.竹山消防署訓練中心救災演練設施

.車籠埔斷層保存園區與921地震教育園區

透過系統化的課程與實地觀摩,學員們深入了解臺灣在地震、洪水與土石流防治方面的經驗與應對策略,提升實務能力。此外,本課程也促進跨國交流與技術連結。閉幕典禮中,成功大學蘇慧貞校長與馬來西亞UTM代表共同見證成果。學員代表如馬來西亞USM土木工程學院的Abustan Ismail Bin教授表示,將把所學經驗帶回應用於國內政策與技術推廣。本課程成果為亞太防災訓練平台之推動奠定良好基礎。成大未來將持續邀請東南亞國家防災專家來臺參與進階課程,進一步深化雙邊合作與人才培育,共同促進亞太區域防災韌性。

亞太防災訓練平台:連結國際、深化合作、輸出台灣防災實力

為強化亞太地區防災韌性,國立成功大學防災研究中心及防災教育中心於2017年推動成立「亞太防災訓練平台」,結合臺灣、日本與荷蘭的防災專業資源,致力於建立一套面向亞太區域的實務型訓練系統,並透過國際合作與技術交流,推動臺灣防減災經驗之輸出。

該平台的創立,源自於成大防災研究中心及防災教育中心長年累積之天然災害研究與實務應用的深厚基礎。2017年1月6日,成大與荷蘭Deltares研究機構、TU Delft(台夫特理工大學)簽署合作備忘錄,正式啟動亞太防災訓練平台,並串聯先前已簽約的日本筑波大學與京都大學,共同推展區域防災能量整合。

此次簽約儀式在多方見證下隆重舉行,包括時任成大校長蘇慧貞、防災中心主任謝正倫,以及來自中央與地方政府、防救災相關單位的代表。此平台標誌著成大在防災科技領域的國際連結進一步深化,也展現了台灣在全球災害風險管理領域的貢獻潛力。

亞太防災訓練平台以「科技導入、經驗傳承、資源共享」為核心精神,採用日本筑波大學開發的「Asian Cloud防災雲端平台」為架構,整合成大防災中心長年研發之模擬與分析工具,並建構災害歷程全紀錄教案,涵蓋台灣大型災害實例,如地震、颱風、土石流等。荷蘭先進的模擬技術亦導入此平台,讓學員能在線上進行災害情境推演與政策決策訓練,提升實戰應用能力。

在推動國際合作方面,平台以馬來西亞理工大學(UTM)及印尼日惹大學(UGM)為協力窗口,預計定期招收來自馬來西亞與印尼的公務員與年輕研究人員來台接受專業訓練。此舉不僅促進雙向人員流動與技術交流,也呼應臺灣新南向政策「人本、互動、共好」之核心理念。

面對氣候變遷所引發的複合型與新興災害威脅,成大希望透過此平台,一方面持續引入日本與荷蘭之創新防災技術,強化自身研發與實務能力;另一方面,也期望藉此訓練機制,系統性地將臺灣累積的防減災經驗轉化為具國際輸出潛力的知識資產,協助友邦國家提升防災能力。

亞太防災訓練平台的成立,不僅是成大防災研究中心及防災教育中心長年努力的成果展示,也為臺灣在全球防災體系中建立起重要的節點角色。未來,平台將持續強化教學模組、深化國際網絡,逐步邁向亞太區域的災害風險管理培訓中心,為區域永續與安全貢獻實質力量。